コラム コンプリボドゲ制作とアイデアの話

2024/12/05

この記事は「Board Game Design Advent Calendar 2024」の5日目の記事として書いてます。

個人サークル「コップレジェンド」の中の人、翠丸です。

絶賛子育て奮闘中のため、2018年から5年のゲーム制作ブランクを経て

2022年に精霊回路ドライヴゼロを、2023年には同最終拡張を出して、

今年はコンプリボドゲの1作品のみですがなんとか世に出して、

ゲーム制作者としての対面をギリ保ってます。

とはいえゲーム制作の技術論的な本や資料を読んだり研究したりしてる訳でもなく、

桜井政博氏のYoutubeも観たいなーと思いつつ全然観てないほどで、

なんならゲーム遊ぶのも月1のゲーム会のみで、年間通して50作品遊んでるかどうかくらいのなので

これを読んでる大半の方々よりゲーム遊べてないです。

なので話題作も最新作もギミックあんまり知らなかったりします。

地方製作者で交流もないので、ガラパゴス化してます。

なので、そんな凄い話を期待せず、気楽に読んで頂ければと思います。

今回はコンプリボドゲ作品「デスクトップ1グランプリ(ント)」の制作過程で出たアイデアについてのお話です。

「デスクトップ1グランプリ(ント)」の情報については>コチラ。

「コンプリボドゲ」とは

そもそも「コンプリボドゲ」って何なん?ってところから。

ボドゲは分かるけど、メロスにはコンプリが分からぬ。

初見ではコンプリートの略かと思ってましたが、正解は“コンビニプリント”の略でした。

コンビニプリント、つまりコンビニに置いてあるコピー機のダウンロード印刷サービスです。

ふらっとコンビニ行けばプリント&プレイ的にお手軽にゲームを買えて遊べる

というのがコンプリボドゲです。

公称のコンセプトは「24時間365日、即買える、即遊べる」。

WAZAgamesさんの旗振りのもと、ゲムマ2024春には5作品がゲムマ会場で購入できたようです。

そして今年の5月から行われたコンプリボドゲのコンペ、

つまり作品の一般公募が行われ、それでコンプリボドゲという存在が広く知られることになったという印象です。

コンペの公式サイトは>コチラ

今回のお話の中心がそのコンペ応募作品というわけです。

コンプリボドゲコンペのレギュレーション

このコンペ、コンビニプリントが根底にあるので、

ゲームをコピー用紙1枚の範囲に収めるというかなりマゾい縛りがあります。

そして筆記用具、消しゴム、サイコロ、ハサミの使用OK(ユーザー側に用意してもらう)という補足条件付き。

筆記用具OKなだけで取り合えず紙ペンゲームが射程に入るので圧倒的に幅が広がります。

この条件を初めて見たとき、個人的に強く思ったのが

「ハサミを使うことを“許された”」という気持ちでした。

ボードゲームの多くが成分・紙。

それに対し不可逆な切断という結果をもたらすハサミ。

パーはチョキに勝てないと日本人の遺伝子に組み込まれた覆すことのできない上下関係。

誰が禁止する訳でもないのに、ボードゲームとハサミという二つの存在を混ぜることに

強烈な忌避感を覚えるのは私だけでしょうか?

実際に今年の前半に出した精霊回路ドライヴゼロの最後の拡張周りでは

ハサミを使うレガシー的コンテンツを導入しましたが、これまでのゲーム制作では味わったことのないタブー感、

やってはいけないことをやっているという、禁断の果実をかじるようなゾワゾワした感覚がありました。

そんなタブーの感覚を体験した上で、このコンペでその“本来やっちゃダメ”な感じを

お天道様に「やっていいよ」って言われたようで、

テレビ版エヴァの最終回最後のシンジ君が皆に拍手されて「ありがとう!」のような、

なんだかよく分かんないけど何か許された、そんな心境に至った訳です。

多分共感が得られないプロローグ話はそこまでだ!

改めまして、ここからが本題です。

コンプリボドゲ作品「デスクトップ1グランプリ(ント)」という1枚紙のゲームの制作過程で、

どういった問題・経緯・発想があり、どんな解決法・アイデアが生まれたのかという実録話です。

紙1枚というその幻想をぶち壊す

ゲームを作る上で必ず通る「どんなゲームを作るか」のアイデア出し。

特に今回は縛りがあるので「作りたいものを作る」より「紙1枚で遊べるものを作る」という前提からのスタートになります。

2つくらいアイデアを試して、ちょっと弱いなーとボツにして悩んでたとき。

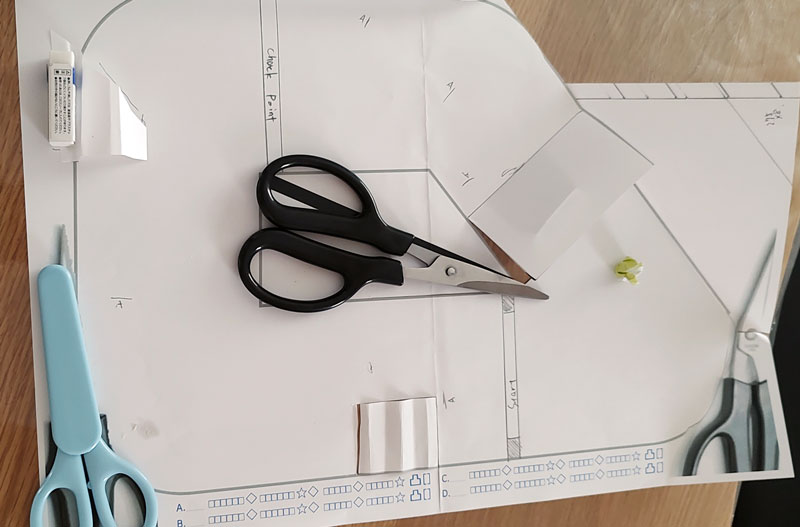

紙の上にハサミ、鉛筆、消しゴムを置いてる状態を見て、

そういえば子供の頃、学校の机の上に本や鉛筆置いて壁にして、消しゴムを弾いてレースとかしたなーと。

「ってそれだ!」

ということで、まさに雷に打たれたようにレースゲームというゲームの主軸が決まりました。

ここで重要なのは、

文房具を使っていいという条件を活用し、ゲームの中に壁や障害物としての役割を持たせるというところ。

ハサミは切ることに使い、鉛筆は書くことに使う、という当たり前の前提を崩すことで、

紙1枚縛りという幻想を部分的に崩すことができたのです。

Blick Winkel

レースゲーム路線で製作を進め始めて少しして、一つの問題が持ち上がりました。

文房具類とは別にサイコロを使っていいという条件があり、

折角使えるのだからとプレイヤー用の駒(弾いて進める車)としてサイコロを使って、

弾いたときの出目で次の手番順が決まったりとか、いろいろできそうだなーと考えてました。

そしてサイコロを弾いて色々と試していたのですが、

16mmのサイコロだとそこそこの物量があるので、指で弾くと

コース外壁として置いた鉛筆を弾き飛ばしてしまうことが多々ありました。

鉛筆を増やして壁を強固にすれば弾かれることは無くなるものの、

各用具はプレイヤー人数分までという制限があり、鉛筆を増やして解決という訳にはいきません。

12mmより小さいサイコロならそこまでのパワーはない代わりに、

鉛筆を飛び越して彼方まで転がっていくこともしばしば。

一体どのサイズがベストか……

というか、どのサイズがいいかという以前に、

ユーザー側に指定したサイズのサイコロを用意してもらう必要があるってのは

ゲームとしてハードル高すぎない?

いやそもそもゲーマーならサイコロもといダイスなんて普通にいくらでも持ってるけど、

一般の人が「ほほぅコンプリボドゲとな?」って軽い気持ちでコンビニで印刷してから

「サイコロなんて持ってねーYO!」ってなったりしない?大丈夫?

でも一般の人がそもそもコンプリボドゲやる流れある?

いやしかしコンビニで「24時間365日、即買える、即遊べる」のがウリなら

そこそこ一般層がターゲットだと思うんだけど。

一般家庭にダイスってあるん?

そも一般家庭とはなんぞや…?

と、疑問はぐるぐる回り、不安が募るサイコロ駒問題は一旦置いて、

話は別の問題に。

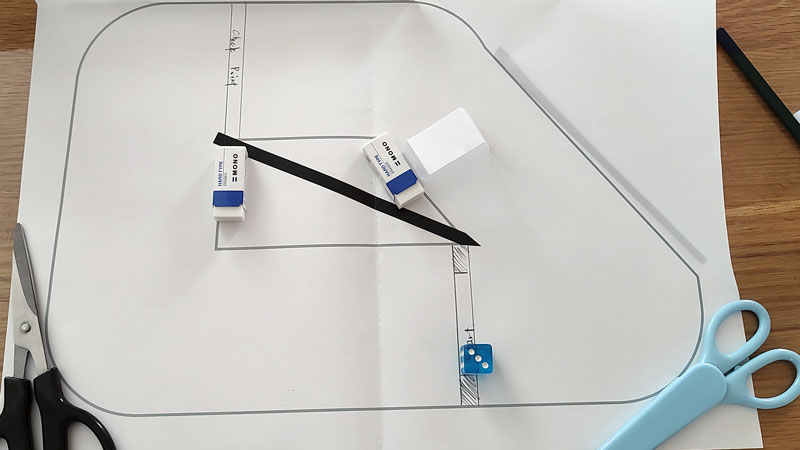

駒を弾くアクション系のゲームということで、紙サイズは広く使える規定内最大のA3で確定。

一方で弾くというかなり精密さに欠けるアクション主体な以上、

コースを細く複雑にするのは無し。

しかし紙を目いっぱい使って陸上競技場のトラックみたいな楕円コースにすると、

これはこれで味気なく平坦。

そんなこんなで後半にカーブの緩急をつけたコースに。(右図)

というのがこのレース路線のほぼ最初期からの決定事項。

で、話の序盤にあったようにハサミに変な思い入れがあり、絶対何か切りたいということで、

コース後半部分の紙をチョキチョキして折ってジャンプ台!という発想もすぐ採用しました。

そしたら紙の内側の方まで切れ目を入れるのに、右上のコース外のとこが邪魔だから切り離したりしてたんですが、

これがなんかもったいない!

別にSDGs精神からとかでなく、紙1枚しか使えないのに「切り離した紙は使いません」なんて

もったいないというか、キレイじゃないというか。

そんな切り捨て問題にモヤっとした気持ちを感じてました。

そしてあるとき、

「この切り離した紙を駒として使えばいんじゃね?」

と、雷に打たれます。

雷多いな。

サイコロ駒という案を捨て、紙を丸めて駒にすることで、

サイコロ駒問題と切り捨て問題の両方を一気に解決するどころか、

審査基準の一つ「紙であることの特性を活かしたゲームシステム」としてもマッチ。

さらに、サイコロから紙という軽量の駒になったことで、

弾く以外に駒を「吹く」というこれまた紙ならではのアクションが可能に。

そしてコース外壁として鉛筆を置かなくても、コース外周を折るだけで壁になる。

平面だった盤面が、3次元の立体物としての可能性を手に入れました。

このように単純に多くのメリットが得られ、

ここからさらに外壁を応用してトンネルが実装されたり、

切り離した紙を無駄なく使う案から、障害物のコーンやチェッカーフラッグなども生まれました。

紙駒というワンアイデアがこのゲームのシステム・デザイン・コンセプトの

全方位的な解決案となったのです。

今作中のベストエウレカ賞。

デスクトップ1グランプリ界隈の大谷翔平と言えます。

地味に役に立っているで賞

大谷翔平が出た以上、話のピークは過ぎました。

あとはもうこじんまりとした話になります。

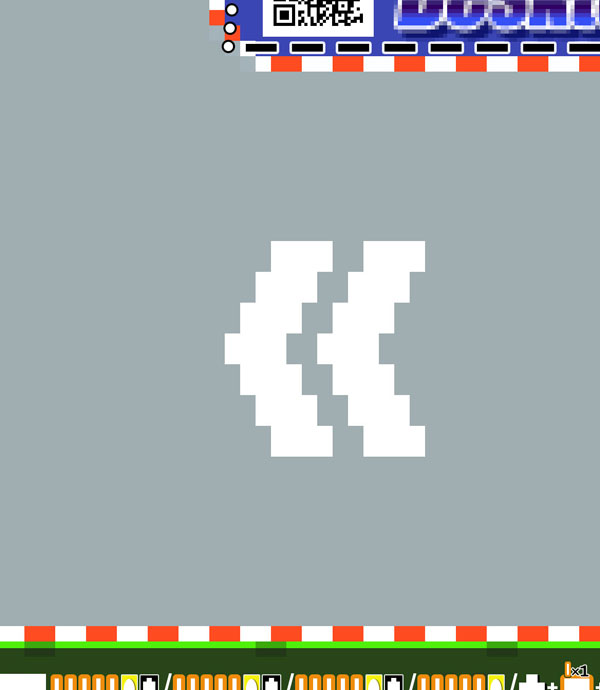

作品の最終版では道路上の2カ所に << のようなマークを入れています。(右図)

これはルールもほぼ固まった頃、デザイン的な部分を進めている際に、

盤面の面積的に結構な部分を占める道路が灰色ベタ塗りで味気ないことに気づきました。

しかし道路上に鉛筆で印をつけるシステムなので、あんまりゴテゴテと道路を装飾は出来ない。

「どうしたもんかなー」ということで

シンプルな何か?をどこに入れるか?を検討した結果の << です。

これ、ただのデザイン的な賑やかしだけでなく、

・コースの進行方向が一目で分かる

・ハードモードで障害物(消しゴム)を置く位置の目印

という、一つで3つの役割を持っています。

こういう何でもないようなものが実は複数の機能を持つ要素、

ゲームのシステムにしろデザインにしろ重宝します。

そうそう狙ってポンポン出来るもんでもないですが。

サマリー様様

アクションゲームを作るのは初めての経験だったんですが、存外に例外処理が多い!

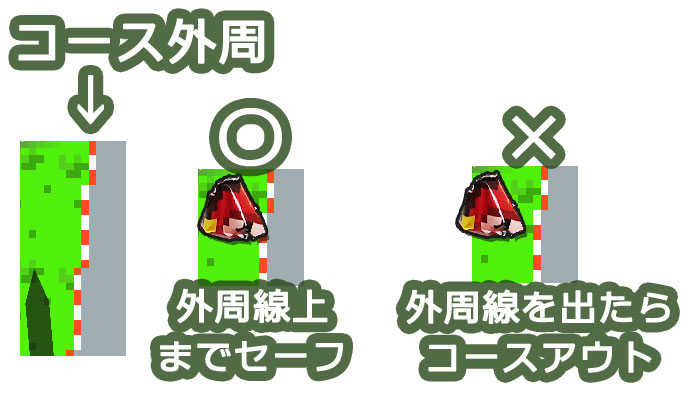

駒がコースの外周線上に止まったら?

コースを外れて戻ってきたら?

チェックポイントを通過せず先に進んだら?

物理法則を伴うアクション故に何かと判断が難しい状況が産まれます。

これまでテキスト系のゲームを多く作ってきた手癖で、

例外処理は可能な限り蓋をするという方針で説明書を書いてしまったんですが、

これが悪手で、例外処理だけで文章のボリュームがそこそこ増してしまいました。

コンペでは、ゲームルールは紙面上に掲載しなくても

QRコードなどで外部に飛ばしてOKだったので、

物理的な制限が無く、文章量が増えて文字を小さくしないといけないとか無かったのは幸いですが、

ゲームの性質上、ルールの量を減らしてサクッと遊べることを優先して、

例外処理はプレイヤー任せでも良かったかもしれません。

反省。

それとは別に、ゲーム制作中は別の問題を気にしてました。

ルールをウェブに置いたことで、紙のルールのような一覧性が損なわれるなと。

つまり欲しい情報を欲しいときに瞬間的に探しにくい。

いや、逆にウェブだからこそ検索機能で瞬間的に探せるんだけど、

そうでなくて、流れを追いながら探したいときとか、これどうだっけって思うたびに端末出してシュッシュするの面倒だったりとか。

そんなときはそう、ゲーマーはサマリーを作ります。

ボドゲにあると嬉しいランキングで毎年上位3位内常連(個人調べ)のサマリー。

サマリー my love so sweet。

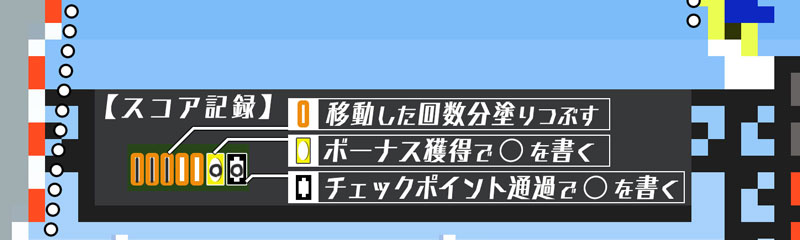

ということでゲームにサマリーを組み込むのですが、

A3用紙のほぼ全面がゲーム盤面or駒などなのでどこに何をどう組み込むか問題が。

といっても選択肢はそう多くなく、

サーキットの壁の広告のテイストで「手番の流れ」を、

スコア欄の目の前に電光掲示板的な感じで「スコアの記述方法」を掲載しました。

スコアの方はかなり露骨になってしまいましたが、

直感的なアクション部分に対してかなりシステマティックな部分なので、

見た目を多少犠牲にしてもユーザビリティを優先してサマリーを入れる選択は間違いでなかった……と思いたいです。

これからもサマリー推進運動を続けてサマリイズムを世に広めていきたい所存です。

サマリーは地球を救う。

紙は細部に宿る

これも手癖というか自己満足に近いのかもですが、

プレイ時間やプレイ人数、奥付をどこかにいれたいなと。

プレイ時間やプレイ人数は買う前に確認するもの……なのは当然なんですが、

(確認せずに飛びつくこともある。あるよね?)

ゲーム会で卓立てるときとか、そのときに改めて箱ぐるぐるしてプレイ人数とか時間を確認すること多いですわ自分。

ということで、情報として無いよりあった方が良いという結論。

しかし普通のゲームと違って外箱がある訳でもなく、

この紙1枚の盤面上のどこかに記載しなければならない。

でもサマリーと違ってゲームプレイ中には必要のない文字情報=ノイズは少なくしたい。

そんな相反する思い。

そして、辿り着いた奥付の場所が

ホームストレート先の外壁として鉛筆を置く部分。

ここならゲーム中は鉛筆で文字が隠れるので情報としてゼロ。

実際は例え文字が露出しててもゲームに影響はないとは思いますが、

こういう「なんか気持ち悪い」「なんか収まりが良い」みたいな感覚って大事だと思うんです。

言語化能力が低いだけとか気付いても言っちゃダメだ。

あと「鉛筆にも文字書いてたりしてね?」とかも気付いても言っちゃダメ。

別に鉛筆形状ならなんでもいいので、ボールペンとかシャーペンならそんな文字書いてないでしょ!(逆ギレ)

この世はでっかい宝島

思った以上に長くなった話もこれで最後です。

ジャンプ台正面の側壁。

ジャンプ台で飛んだ紙駒を受け止めるために他の外壁よりかなり高い仕様で、

デザイン的には道路と同じく空の水色ベタで味気ない。

幸い道路と違って鉛筆で書くことを心配しなくていいので装飾縛りは無し。

空を少しグラデーションにしたり、フェンスを設置したりしましたが少し物足りない。

偉人の顔にはヒゲを、こういう空の空白地帯にはUFOを描くもの、

ということを小学校の教科書で習った(※習ってません)ので

UFOを足そうとするも、ドット目が粗くていい感じにならない。

無難にヘリコプターや、過去2作品にもねじ込んだ3mの宇宙人とかを試してみるもしっくりこず。

「どうしようかなージャンプ台の向こうの空……

ジャンプ台…ジャンプ……ハッ、それだ!」

と、この記事3回目の雷。

10代の多感な時期をジャンプの黄金期と共に過ごし、

国語算数理科社会ドラゴン〇ールという義務教育カリキュラムで育った世代。

なんでこの流れでって気がしなくもないですが、

鳥山先生、本当にありがとうございました。

終わり

ということで、コンプリボドゲ作品「デスクトップ1グランプリ(ント)」の制作過程で出たアイデアについてのお話は以上です。

コンプリボドゲコンペ、なかなかに厳しい縛りでしたが、

極限状態からこそ普段生まれない変態的なアイデアが出たりするもので、

受賞作品もそうでないものも含め、Xのタイムラインには様々なアイデアに溢れたコンプリボドゲ作品が見られて楽しかったです。

いいよね、こういうお祭り的な感じ。

昔のゲムマでポストカード企画や16枚カード企画でゲーム作ったときの気持ちをちょっと思い出しました。

それと、今回のコンプリボドゲコンペがゲーム制作初体験という方もいたりして、

紙1枚という制限が捉えようによってはアイデアさえあれば作りやすい土俵でもあったのだなぁと。

ゲーム制作の裾野が広がるのは嬉しいですね。

ゲーム作るの苦しい楽しいよね!

あとは、一次審査通過時に運営さんに提言したのですが、

お手軽感を活かすならもうちょいお安くプリントできるといいなー。

登録料とかの詳細は分かりませんが、200~300円でプリントできるなら一気にお手軽感増し増しで

「コンビニ寄ってくるけど何かいるゲームある?」みたいな世界線も無理筋ではないと思うのです。

うん、まぁそれはウチらが考えることでもないかな。

兎にも角にも、コンプリボドゲコンペ楽しかったです!

個人的にもアナログの新たな可能性に触れて、さっそく次回作に活かしてガリガリ作ってます。

…時間が…時間が足りない!

それでは、良いゲームライフを。